中文核心期刊《历史教学(上半月)》2024年第2期,刊登了高中部刘英老师的《从崇尚权威到认同权威——以一幅教材导入图研究为例》一文。围绕自身写作经历,刘英老师分享了历史写作的心得体会。

从迷茫摸索到成果丰硕

刘英老师的教研写作之路,始于山城重庆的一场教学研讨。当专家在讲座中追问"教材插图是否等于历史真相"时,这个叩问成为她学术觉醒的起点。彼时的她,正如多数新手教师般在写作迷雾中摸索:既困囿于教学实践与理论表达的鸿沟,又苦于找不到研究切口。正是这份始于困惑的真诚,推动她开启从"教教材"到"研教材"的蜕变之旅。

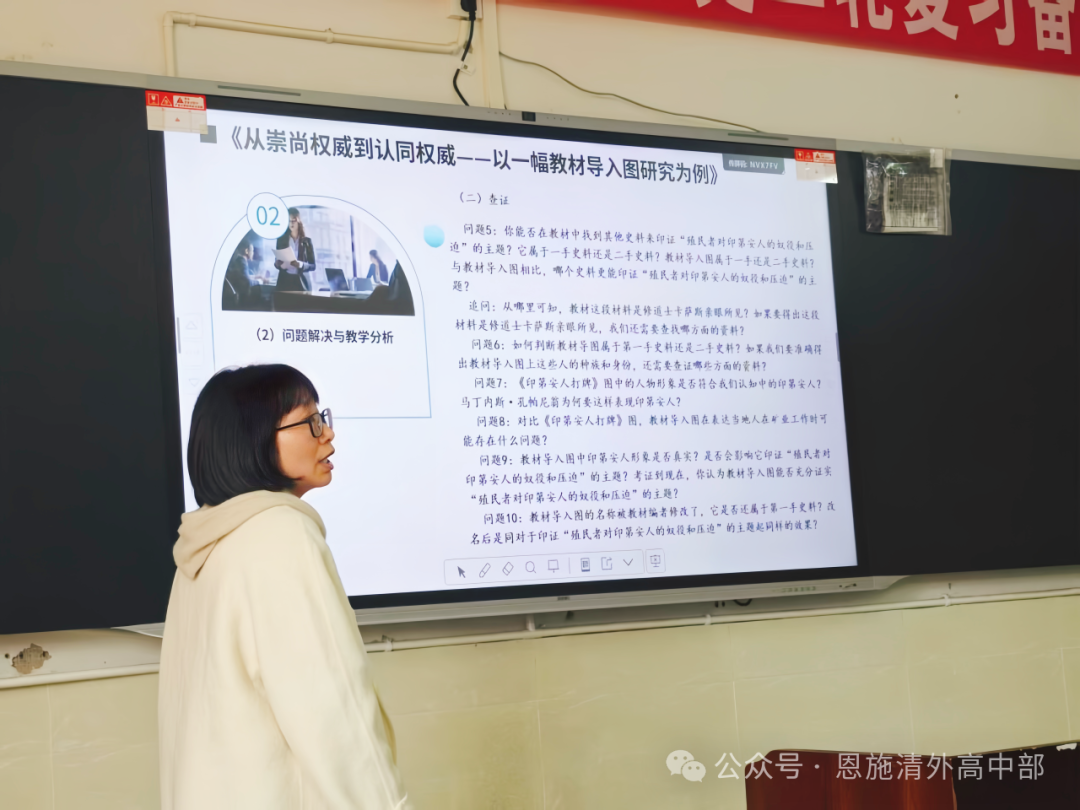

为实现思维进阶的突破,刘英老师在课堂教学中探索出一套引导学生“质疑、查证、认同”三阶十问的教学方法:

【质疑阶段】

以前置问题“图像是否存在时空表述矛盾"“视觉元素选择是否具有倾向性"“被遮蔽的信息可能改变哪些历史认知”为切入点,打破认知定式。

【查证阶段】

通过"创作者身份如何影响叙事视角""同期文本史料能否印证图像细节" “不同版本教材对同一事件的图像呈现差异说明了什么”“图像传播过程中是否产生意义流变”等四维分析,搭建论证阶梯。

【认同阶段】

以"如何建立对史料价值的理性判断""当代视角与历史语境如何平衡"“这类图像对理解当下社会有何启示”建构价值认知坐标,完成价值重构。

为让学生将所学历史知识与素养落地,在插图课堂教学中,刘老师把10个问题转化为课堂任务链:学生通过比对档案文献与教材插图的空间标注差异,了解历史叙述的建构过程。刘老师指导学生运用其设计的“小练笔”环节,要求学生选取课内外两幅相关插图,运用三阶十问的方法撰写分析报告。这种“课堂追问+笔头实践”的双轨设计成效显著,在期末测评中,73%的学生展现出高阶史料实证能力 。

"每个问题都是打开认知黑箱的钥匙。"刘老师总结其教研心法:从重庆研讨会的初始之问,到10个关键问题的系统设计,实为"将教学痛点转化为研究问题链"的经典路径。她特别强调"小练笔"的枢纽作用,当学生把零散的课堂思考转化为结构化文字时,才是真正的思维结晶。

从痛点破题,到问题深耕,再到教学转化,或许正是一名历史教师的教研进阶之路。

应对挑战,探索未来教研方向

“高中老师不能仅仅满足于做一个教书匠,而要努力成为研究型教师。"总校副校长、恩施清外高中部校长邓兴普在总结中指出:"从教学现场的困惑到体系化的教学模型,正是专业成长的完整图谱。刘老师用实践证明教研写作的本质,是把教学现场那些炙热的问题锻造成学术链条。"是的,一名教师唯有将“教书匠”的匠气转化为“研究者”的锐气,才能在教育改革的浪潮中,锻造出兼具实践温度与学术厚度的专业生命力。

你好,2025

供稿 | 黄宇 编辑|舒波

编审|金鹏飞 审核|谭攀

签发|邓兴普

热线|0718-8269086 8269978